2週間で29件の問い合わせがありました

SEOに効果的な小見出しとは?大見出し・中見出しの違いと事例を紹介

「小見出しや中見出し・大見出しって何?」

「SEOに効果的な見出しの使いかが知りたい」

SEOに最適化したコンテンツを作成する際は、検索エンジンやユーザーにわかりやすく構造化した記事を作成する必要があります。見出しタグを活用することで、コンテンツの各部分でタイトルを設定することができ、本のように見出しのある文章の記事を作ることができます。

そこで、重要になってくるのが「小見出し」「中見出し」「大見出し」です。

本記事では、SEOに効果的な小見出しとは?をはじめ、「大見出し」や「中見出し」の違いと見出しを使った事例をもとに詳しく解説していきます。WEB集客力をアップさせたい方に参考にしていただける内容となっているのでぜひ参考にしてみてください。

大見出し・中見出し・小見出しとは?

見出しとは、文章やコンテンツの要点を簡潔に伝えるためのタイトルやフレーズのことです。見出しを使うことで、単調な文章にメリハリをつけ、読者の目をひき、内容を理解しやすくする効果があり、ホームページのコンテンツ・記事制作でも活用されます。

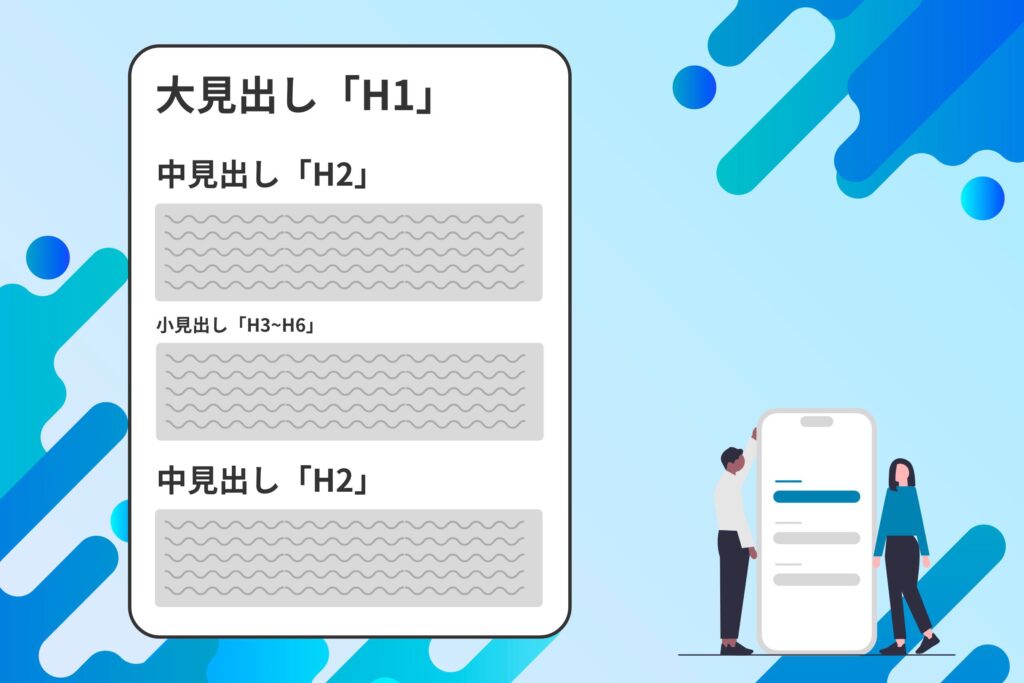

WEBサイトやホームページにおける「大見出し」「中見出し」「小見出し」は以下の通りです。

- 大見出し:<h1>

- 中見出し:<h2>

- 小見出し:<h3>,<h4>,<h5>,<h6>

大見出し(H1)

大見出しとは、ページ全体を表すメインタイトルとして使用されます。一般的にH1タグ(HTMLの見出しタグ)を使って設定され、1ページに1つだけ設定されます。

例えば、この記事の場合、「SEOに効果的な小見出しとは?大見出し・中見出しの違いと事例を紹介」の記事タイトルがH1の設定になっています。

- ページのテーマを明確にする

- 検索エンジンの評価に影響を与える

- ユーザーの興味をひく

中見出し(H2)

中見出しとは、大見出しの下に配置され、内容のセクションを深掘りするための見出しのことです。ページタイトル<h1>タグの内容をセクション形式で紹介する際に、中見出し<h2>を使用することで、コンテンツを構造化し、検索エンジンや読者にわかりやすく記事を作成することができます。

- コンテンツの構造を整理する

- ユーザーの読みやすさを向上させる

- SEO対策に貢献する

小見出し(H3・H4・H5・H6)

小見出しとは、中見出し<h2>の下に配置される見出しのことです。小見出しを使用することで、情報を細かく整理することができ、ユーザーが文章を読みやすいコンテンツを作ることができます。

- 情報を細かく整理し、読みやすくする

- ユーザーの理解を助ける

- SEO効果を高める

SEOにおける見出しの重要性

見出し(Hタグ)は、ホームページやコンテンツなどのSEO対策において非常に重要です。見出しタグを適切に使用することで、構造化したコンテンツを作成することができ、検索エンジンが理解しやすく、ユーザーが読みやすい記事作りを行うことができます。

- 検索エンジンがページの内容を理解しやすくなる

- ユーザーの読みやすさ・離脱率に影響する

- 検索結果にも影響を与える

検索エンジンがページの内容を理解しやすくなる

見出しタグは、Webサイトを検索結果で上位表示させるためには非常に重要な要素の1つで、見出しタグを適切に使用することで検索エンジンのロボットがコンテンツの内容を理解しやすくなります。Googleロボット(クローラー)が新規ページやコンテンツをクロールして発見し、インデックスに登録され、評価されたページが検索結果で表示されるようになります。

WEBサイトの集客力を高めるためには、コンテンツを検索結果で上位表示させることが重要で、見出しタグを使用することで、検索エンジンから評価されやすい記事作りを行うことができます。

例えば、「堺市のパーソナルトレーニングジム10選」という記事の場合、以下のように見出しタグを適切に使うことで、検索エンジンが理解しやすい構造でコンテンツを作成することができます。

<h1>堺市のパーソナルトレーニングジム10選</h1>

<h2>堺市のパーソナルジム</h2>

<h3>〇〇ジム</h3>

<h3>〇〇ジム</h3>

<h3>〇〇ジム</h3>

<h3>〇〇ジム</h3>

<h3>〇〇ジム</h3>

<h2>堺市のパーソナルジムの費用相場</h2>

<h3>パーソナルトレーニングの費用</h3>

<h3>ペアトレーニングの相場</h3>

新聞や本でも大見出しや中見出し、小見出しが使われていますが、ホームページにおける見出しは、ユーザーが読みやすくするように見せることができる一方で、検索エンジンも理解しやすくなります。

ユーザーの読みやすさ・離脱率に影響する

見出しタグは検索エンジンにわかりやすく情報を提供することができますが、ユーザーにとってもホームページの見やすさや使いやすさ・サイトの離脱率にも影響します。

サイトの離脱率や滞在時間が低いコンテンツだと、Googleからマイナス評価を受け、質の悪い記事として評価されてしまう可能性があります。

例えば、「見出しあり」と「見出しなし」の記事を比較すると、「見出しあり」の方が圧倒的に読みやすく・見やすいことがわかります。

見出しあり

見出しなし

見出しをつけることで、ユーザーは知りたい箇所を簡単に見つけることができるようになるため、ユーザーにとって役立ちやすく、Googleからも評価を集めやすくなります。

また、文字にアンダーラインやマーカー、太文字などの装飾を加えることで、文章を強調して伝えることができます。過剰な装飾は逆効果となってユーザーの離脱に影響を及ぼしますが、適度な装飾で読者の興味を引きつけることも読みやすさを上げる方法です。

検索結果にも影響を与える

見出し(Hタグ)は、Googleなどの検索エンジンがコンテンツの内容を理解するために重要なため、検索結果にも影響を与えます。Googleなどのクローラーは、コンテンツの内容を理解するために<h1>や<h2><h3>の見出しに含まれるキーワードからページを分析し、該当するキーワードの検索結果に表示されます。

例えば、「SEO 見出し」のキーワードでコンテンツを作成する場合、

<h1>SEOに効果的な見出しの付け方とは?検索順位を上げる3つのポイント</h1>

<h2>検索エンジンが見出しをどのように評価するか</h2>

<h2>SEOに効果的な見出しの付け方</h2>

上記のように、「SEO」「見出し」のキーワードを含めた「Hタグ」を設置することで、Googleなどの検索エンジンのコンテンツの内容をわかりやすく教えることができます。

見出しに階層を作ることで、Googleがスニペット(検索結果の説明文)を適切に生成し、検索結果でのクリック率(CTR)が向上する可能性があります。情報をわかりやすく記載することで、検索結果で上位表示されやすくなります。

SEOに効果的な見出しの付け方

検索エンジンに正しい見出しの使い方を理解することで、SEOに効果的な見出しの付け方やコンテンツの作り方がわかるようになります。そのポイントを以下で解説していきます。

- キーワードを適切に含める

- ユーザーの興味を引く文章にする

- 見出しタグを正しく使う

キーワードを適切に含める

SEO対策において、見出しにキーワードを含めることは、検索順位向上に大きく貢献します。しかし、不自然な文章で無理にキーワードを詰め込んでしまうと逆効果となり、コンテンツ評価や検索順位に逆影響をもたらしてしまいます。

キーワード:SEO 見出し

良い例

<h1>SEOに強い見出しの付け方とは?検索順位を上げる3つのポイント<h1>

悪い例

<h1>SEO 見出し SEO対策 見出しの付け方 効果 検索順位<h1>

「良い例」と「悪い例」を比較した場合、良い例は自然な文章で「SEO」や「見出し」のキーワードを含めたタイトルですが、悪い例は、接続詞がなく、単語だけを組み合わせたタイトルとなっています。

また、「SEO」と「SEO対策」は同じ意味合いがあり、検索意図も同じです。その場合、「SEO」のキーワード1つだけをタイトルに含めることが最適で、同じキーワードを何個も使用するとペナルティを受ける場合があるので注意が必要です。

ユーザーの興味を引く文章にする

SEOに効果的な見出しの付け方として、「ユーザーの興味を引く文章にする」ことが重要です。ユーザーの関心・興味を引くことでクリック率が向上し、たくさんの人にコンテンツを閲覧してもらうことが可能です。

- 疑問系を取り入れる:〇〇とは?

- 読むメリットを明確にする:〇〇がわかる、〇〇ができる

- 数字を含める:おすすめ10選、3つのポイント

ユーザーの興味や関心を引くためには、「疑問系」や「読むメリット」「数字」を含めたタイトルを設定することが大切です。

例えば、「東京で人気のレストラン」と「東京で人気のレストラン10選」を比較した場合、後者の「東京で人気のレストラン10選」の方が、人気のお店が厳選されていて見やすいコンテンツなのかな?とユーザーの興味を引くことができます。

上位表示させたいキーワードを含めながら、ユーザーの興味を集めるタイトルを設定することがSEO対策において重要です。

見出しタグを正しく使う

SEOにおいて、見出しタグは正しい順序・適切な回数で使うことが重要です。基本的にはH1タグは1つのページに1つだけ使用し、H2〜H6タグは必要に応じて使用します。

- 見出し1「<h1>タグ」:1つのページに1つだけ

- 見出し2〜見出し6「<h2>〜<h6>タグ」:制限なし

また、見出しは「H2」の下層に「H3」を使用するのが基本です。「H2」の下層に「H4」のように、見出しを飛ばすような使い方はSEO対策においてNGなので、行わないようにしましょう。

SEOにおける見出しの注意点

SEO対策における見出しの注意点について解説していきます。正しい使い方を身につけましょう。

- キーワードを詰め込みすぎない

- 釣りの見出しはNG

キーワードを詰め込みすぎない

見出しにキーワードを含めることはSEOに効果的ですが、キーワードを詰め込み過ぎるとGoogleからスパム判断されペナルティを受ける可能性があります。「Googleウェブ検索のスパムポリシー」に記載されている、キーワードの乱用に該当する可能性があり、ペナルティを受けることでドメイン全体に悪影響を及ぼします。

また、ユーザーにとっても読みづらくなり、不快な印象を与える要因にも繋がります。キーワードの詰め込みすぎは、SEOだけでなく、サイト評価にも悪影響を及ぼす可能性があるため、キーワードを自然に含めるようにすることを意識づけましょう。

釣りの見出しはNG

SEOにおいて、ユーザーを誤解させるような「釣り(クイックベイト)」の見出しをつけるのは逆効果になるため絶対にやめましょう。タイトルに興味を持ってサイト内に流入してきても、内容がタイトルと全く違うと直帰率が上がり、SEO評価が下がります。

また、直帰率が高いとユーザー体験の悪いコンテンツと判断されるため、検索順位の低下に繋がります。

誇張しすぎず、コンテンツの内容と合った見出しをつけることで、ユーザーに役立つ記事を作成することができます。過度な釣りタイトルをつけるのではなく、誠実なタイトルでユーザーの関心を集めるコンテンツ作りを意識がけましょう。

成功事例に学ぶ!SEOに効果的な見出しの事例

1位表示でクリック率52%以上を達成!

検索意図にマッチしたキーワードを含めたタイトルを設定したことで、平均52.2%のクリック率を達成しました。通常、Googleの検索結果では、1位のクリック率は30%前後、2位は20%前後、3位は10%以下ですが、弊社がSEO対策で上位表示したキーワードの場合、1位表示で52.2%のクリック率となり、キーワード検索したユーザーの半数がサイトに流入してきたことがデータでわかります。

- 検索キーワードに対してのユーザーの検索意図とマッチしたタイトルの設定ができていたこと

- 競合ページよりもタイトルがユーザーにマッチしたこと

ただキーワードを見出しに組み込むのではなく、ユーザーの興味や関心を引きながらキーワードを含めることがSEOにおいて重要です。ユーザーの検索意図を満たすことで、クリックされやすいコンテンツに仕上げることができ、サイト流入が増加します。

このように、弊社ではユーザーの検索意図にマッチしたSEO対策を行っており、地域密着型企業をWEB集客の力でサポートをしています。また、「地域名」+「業種」での上位表示も得意としており、地域ビジネスをWEBの力で加速させたい方や企業のためのWEBサイト無料診断も行っていますのでぜひ活用してください。

毎月10社限定

正しい見出しの使い方でWEB集客力をアップ!

今回、この記事では、「大見出し」「中見出し」「小見出し」とはをはじめ、SEOに効果的な見出しの使い方について詳しく解説しました。見出しのルールを学び、正しく活用することで検索エンジンから評価されやすいコンテンツを作ることができます。

また、SEO対策の強化にも繋がり、ホームページの集客力を高めることができるようになるので、正しい見出しの使い方を身につけて、WEB集客を強化して見てください。