2週間で29件の問い合わせがありました

SEO対策は本当に意味がない?成果が出ない時に見直すポイントを解説

「SEO対策は意味がない」「SEO対策は難しい」と諦めていませんか?確かにSEO対策は長期的な期間を必要とするものの、実践したけど成果を出すことが難しいと感じている人も多くいることでしょう。

SEO対策は意味がいない、と言われている原因のほとんどが直ぐに成果が出しにくいという点です。

本記事では、SEO対策は意味がいないと言われる原因と、SEOで成果を出すための見直すべきポイントを詳しく解説していきます。

なぜ「SEO対策は意味がない」と思われるのか?

SEO対策はホームページやWebサイトがあれば誰でも実践することができるWEBマーケティング戦略の1つです。誰でもできるからこそ、SEO対策の成功体験や失敗体験が数多く存在します。

特に、SNSなどの発信ではSEOの成功体験の情報が拡散されやすく、検索ボリュームの大きいキーワードで上位表示したことやSEO対策で顧客獲得ができるようになったなど、ポジティブな印象を受ける方も多いでしょう。

しかし、SEO対策は即効性が低く、長期的な取り組みとキーワード戦略を考える必要があります。その中で、よくある「SEO対策は意味がない」と思われている原因を以下で解説していきます。

- SEOに即効性を求めてしまう

- 検索エンジンの進化で従来の手法が通用しない

- 「SEO=テクニック依存」の誤解が生む落とし穴

SEOに即効性を求めてしまう

SEOは検索エンジンの仕組みに合わせてサイトを改善し、自然検索からアクセスを集めるように対策を行っていきます。そのため、即効性を期待し過ぎると失敗しやすいのが特徴です。

例えば、Googleの検索結果で自社サイトやコンテンツが表示されるまでには、「サイト作成・コンテンツ作成」→「Googleロボット(クローラー)によるWebサイト内のクロール(巡回)」→「新規サイト・コンテンツページの発見」→「インデックス登録」の過程を必要とします。インデックス登録されたからといって検索結果で上位表示されるとは限らず、検索結果で上位表示されるためにはコンテンツの質を高め、Googleとユーザーにとって役立つコンテンツを作成する必要があります。

また、SEOでは1つのコンテンツだけでは不十分です。SEOコンテンツを作り続けることで、SEO効果を発揮することができます。コンテンツ作りにおいては、「競合リサーチ」「キーワード選定」「コンテンツ企画」「ペルソナ設定」「文章構成」「見出し」など、1つの記事を作るのに制作時間を長く必要とするため、労力や時間がかかることが「SEO対策は意味がない」と言われる原因の1つです。

検索エンジンの進化で従来の手法が通用しない

Googleの検索エンジンのアルゴリズムは毎日のようにアップデートされています。特に、近年では誰でもウェブ上にパソコンやスマホから情報をアップローするすことができるようになっているため、根拠のある情報や権威性・信頼性・経験・専門性などが求められています。

これまで通用したSEOの手法も今後通用するとは限らず、GoogleのコアアップデートでこれまでのSEO対策が通用しないことも多々あります。

例えば、2023年から2024年にかけて、会社の法人ドメインの下層フォルダであるサブディレクトリのドメイン貸しが流行しました。ホストドメインのドメインパワーを引き継いでサブディレクトリ運用を行うことができるため、権威性や信頼性のある企業のドメインを使用してメディアサイトの立ち上げやアフィリエイトサイトの運用が増えましたが、2025年ではサブディレクトリのドメイン貸しを行った企業ドメインの評価が落ちやすくなり、企業ドメインにマイナスイメージがつき、Googleの検索結果で評価されにくいといった事例が発生しました。

このような去年通用した手法も今年通用するとは限らず、SEO対策を行うことに疲労することが「SEO対策は意味がない」と言われる原因です。

SEO対策は、Googleのアップデートと同じように改善していくことで効果を発揮し、より良い施策を行うことができるため長期的な取り組みが必要とされます。

「SEO=テクニック依存」の誤解が生む落とし穴

SEO対策のほとんどは「テクニック」と思われがちですが、SEO対策の9割が「労力」です。SEOはサイト作成やコンテンツ作成を行うことで、より幅広いキーワードで表示させることができますが、そもそもコンテンツを作成しなければ検索結果にも表示されません。

例えば、「SEO 対策」のキーワードで上位表示させたい場合、「SEO対策」のキーワードを含むコンテンツを作成する必要があります。ですが、「SEO対策」と関係のないキーワード「大阪 カフェ」などでコンテンツを作成しても「SEO 対策」のキーワードで、大阪 カフェのコンテンツは絶対に表示されません。

上位表示させたいキーワードに対してコンテンツを作成することで検索結果で表示されるようになるため、「テクニック」以前に「コンテンツを作る労力」が大半を占めます。そのため、SEO対策やSEO業務のほとんどはコンテンツ作りがメインです。

もちろん、コンテンツ作りにおいて「キーワード選定」や「競合調査」「ペルソナ設定」「文章構成」など戦略の設計や文章テクニックなどが必要になります。当然、制作にかかる文字数のボリュームも膨らみやすく5,000字〜10,000文字以上のコンテンツを作ることが求められ、「SEO対策は割に合わない」と思われている方が多くいることがSEO対策は意味がないと言われる原因です。

SEO対策で成功する企業の特徴とは?

近年、多くの個人や企業がSEO対策に取り組んでいますが、すべての企業にとって効果があるとは限りません、市場の大きさやニッチなジャンル、SEOが必要としないビジネスモデルなど、事業や会社の方向性によってSEOの効果はさまざまです。

SEOが効果を発揮するビジネスモデル

SEOが効果を発揮しやすいビジネスモデルは主に5つです。

- ECサイト(オンラインショップ)

- 地域密着型ビジネス(ローカルビジネス)

- BtoBサービス(法人向け事業)

- 情報メディア・アフィリエイト

- サブスクリプションサービス

これらのビジネスモデルは、「〇〇ビジネスモデル」×「SEO対策」を掛け合わせることで、自社サイトやサービスサイトでWEB集客から顧客の獲得に結びつけやすいのが特徴です。

例えば、カバン・バッグなどを販売するECサイトの場合、ECサイトでただ商品を1つ1つ各ページで紹介するのではなく、「おすすめバッグ20選」や「おすすめビジネスバッグ20選」など、まとめ記事を作成することで「バッグ おすすめ」や「ビジネスバッグ おすすめ」などのキーワードでコンテンツを表示させることができます。

おすすめのバッグやビジネスバッグを探しているユーザーにとって、1つの記事で複数のおすすめバッグを一度にチェックすることができれば、ユーザーにとって役立つコンテンツとして評価され、ページの滞在率や滞在時間の向上、商品リンクのクリック、コンバージョンの獲得など、SEOによるWeb集客から売上に繋げることができます。

ビジネスモデルによってSEO戦略が異なり、ECサイトの場合はまとめ記事が有効です。地域密着型の場合は「地域名」+「業種(サービス名)」など、それぞれのビジネスモデルに合わせたSEO対策を取り組むことで、集客力をアップさせ、サービスや会社の認知拡大、売り上げの向上などの成果を上げることが可能です。

SEOが不要な企業に共通する特徴

逆に、SEO対策が不要な企業やビジネスモデルもあります。

- SNSや口コミでの集客力が強い

- ブランド力が圧倒的に強い

- リピート顧客が中心で新規獲得の必要性が低い

- 需要が限定的なニッチ市場

SNSや口コミでの集客力が強い企業やブランド力が圧倒的に強い企業にとって、SEO対策は不要です。

例えば、フォロワー10万人のInstagramやXのインフルエンサーの場合、WEBサイトでのSEOコンテンツ作りよりもInstagramでんフィード投稿やリール動画、ストーリーズの投稿を行う方が瞬時に数多くのユーザーにリーチさせることができ、インプレッション数を稼ぐことができます。

SNSであれば即効性を発揮することができるため、すでにフォロワーを数多く集めているインフルエンサーの場合、SEOコンテンツで長期的な運用を行う必要がありません。

また、ブランド力が圧倒的に高い企業もSEO対策が不要です。すでに名のあるブランドの場合、Googleで指名検索されることもあり、SEO対策に注力しなくてもWEB検索からホームページに集客できているパターンがほとんどです。

例えば、スポーツブランド「NIKE」の場合、Googleの「ナイキ」のキーワードの月間検索ボリュームは368,000回と膨大なブランド力を誇ります。368,000のボリュームはSEOにおいてビッグキーワードと呼ばれ、ブランド名だけで集客を十分以上に行うことができるため、SEOに注力をする必要がありません。

このように、企業のブランド力やSNSや口コミによる集客ができている場合、または、新規のお客様を必要としない場合は、SEOに注力する労力や時間のコストが必要でないため、SEO対策は不要です。

SEO対策の有無が業績に与える影響

ホームページのSEO対策を行う企業はサービスの認知・シェア拡大や新規の顧客獲得に大きく貢献する一方で、SEO対策を行わない企業は機会損失につながる可能性があります。

- 集客力の向上と売上アップ

- 広告費の削減

- 企業ブランドの信頼性向上

SEO対策の本質は、「検索結果で上位表示を行うこと」です。自社のウェブサイトやコンテンツが上位表示することで、興味を持ったユーザーがサイトに訪問し、商品の購入やサービスの利用に繋がります。そのため、SEO対策に取り組むことでWebにおける集客基盤を構築することができます。

しかし、SEO対策を行わない企業の場合、ウェブにおける集客ポイントを作ることができず、ウェブマーケティングにおける機会損失に繋がります。

例えば、SEO対策をしたホームページとSEO対策をしていないホームページを比較した場合、前者のSEO対策をしたホームページの方が圧倒的にWEBからの集客が可能です。ブランド力があればSEO対策を行わなくても大丈夫ですが、ブランド力はないがWeb集客力を強化したい場合はSEOに注力することが最適です。

SEOコンテンツは作成から運用まで3ヶ月から1年以上をかけて、検索順位を追い、新しい情報の追記・更新、リライトや改善を行います。検索結果の上位に表示されれば1つの記事からアクセスを集めることができるため、Webマーケティングを強化したい企業にとってSEO対策は非常に効果的です。

上記のグラフは、上位表示されたコンテンツの1つのキーワードの「表示回数」と「合計クリック数」の3ヶ月間のグラフです。3ヶ月だけで9,119回表示されており、3,902クリックされています。つまり、3ヶ月の期間だけで、3,902回ページを閲覧されたことになります。

Google検索だけで3,902回も閲覧されており、ページ内に商品やサービスを紹介していれば、購入や契約につながる可能性が十分にあります。

しかし、SEO対策をしていない企業の場合、Googleから1つのページに対して3,902回も閲覧される可能性がかなり低く、SEO対策をしないがためにそれだけ機会損失をしている可能性があることが、SEO対策の有無が業績に与える影響の大きさです。

弊社では、SEO対策に特化したホームページ制作やサイトリニューアル、SEOコンサルティングも行っております。毎月10社限定のWebサイトの無料診断も行っていますので、SEO対策でWEB集客力を強化したい企業様はぜひご活用ください。

毎月10社限定の無料診断

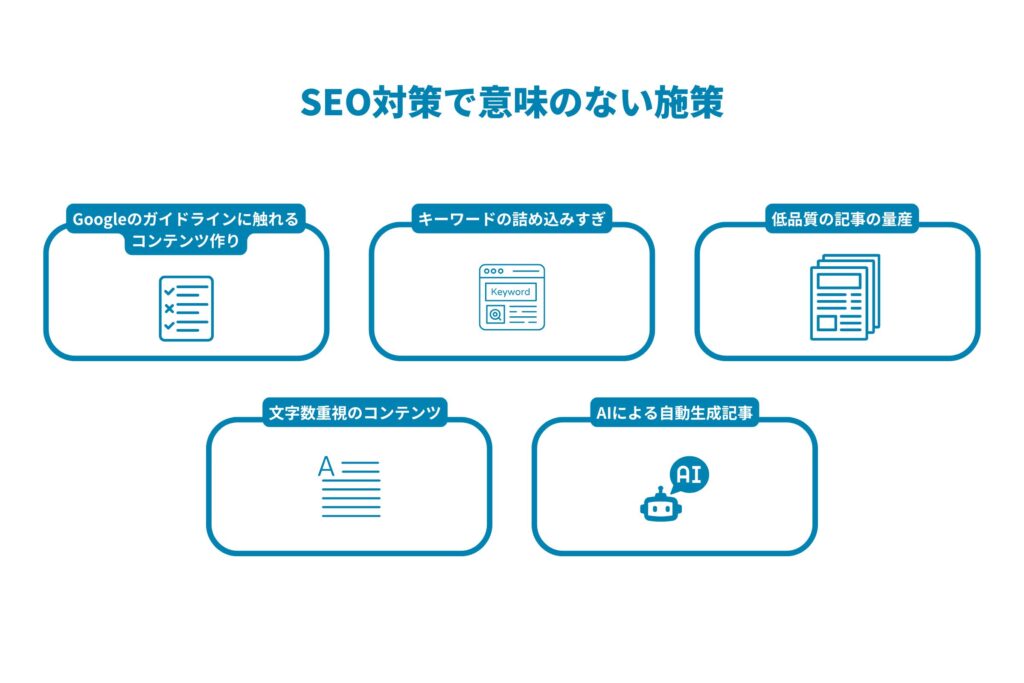

SEO対策で意味のない施策

ここからは、SEO対策で意味のない施策について詳しく解説していきます。

- Googleのガイドラインに触れるコンテンツ作り

- キーワードの詰め込みすぎ

- 低品質の記事の量産

- 文字数重視のコンテンツ

- AIによる自動生成記事

Googleのガイドラインに触れるコンテンツ作り

SEO対策は、Googleの検索エンジンで上位表示するための施策として行います。そのため、Googleが定めるガイドラインに従ったWebサイト・コンテンツ作りが必要となってきます。Googleのガイドラインに違反すると、ドメイン全体にペナルティを受け、検索順位の低下やインデックス削除につながる恐れがあります。

Googleのガイドラインに違反する行為として下記が挙げられます。

- 隠しテキストや隠しリンク

- ユーザーを欺く行為

- 誘導ページの偽装

- 不正なリンク操作

- キーワードの乱用

- コンテンツの重複

など、「Googleが重要でないと考えること」のページで記載されている内容に干渉してしまうと、ペナルティを受けてしまう可能性が発生します。

Googleに評価されたページが検索結果上で表示されるため、ガイドラインのルールに従った上でユーザーにとって役立つコンテンツ制作を行うことが大切です。

キーワードの詰め込みすぎ

あらゆるキーワードの検索結果で上位表示させたいからと、タイトルや見出しにキーワードを詰め込みすぎると逆にペナルティ対象になることがあります。

例えば、「SEO対策」のキーワードで上位表示させたい場合、「SEO対策ならSEO対策専門のSEO対策会社にお任せください。SEO対策のプロがSEO対策をお手伝いします。」みたいに、不自然にSEO対策を詰め込みすぎるとペナルティの対象となって、かえってSEO評価が下がるリスクがあります。

過剰なキーワードの詰め込みすによって、読みにくい不自然な文章ができてしまうため、読者にとってもコンテンツ価値の低下となります。また、信頼性が下がりやすく、問い合わせや購入などのコンバージョンにも影響するため、過剰なキーワードの詰め込みすぎは避けるようにしましょう。

<h1>SEO対策、SEOマーケティング、SEO施策のご案内</h1><p>SEO対策を行うことで、SEOの成果を上げ、SEOマーケティングを成功させます。</p>

悪いポイント:SEOを乱用している。

<h1>SEO対策で成果を上げるための具体的な方法</h1><p>SEO対策を適切に実施すれば、検索エンジンからの流入を増やし、ビジネスの成長に繋がります。本記事では、SEO成功の秘訣を解説します。</p>

良いポイント:SEOを乱用せず、自然な文章構成。

低品質の記事の量産

SEO対策において、低品質な記事の大量作成はマイナスイメージに繋がります。かつては、内容が薄いコンテンツであっても量産することが効果があるとされていましたが、日々のGoogleのコアアップデートにより、低品質記事を見分けることができるようになっているため、ユーザーにとって役立たない記事を大量作成している場合、ドメイン全体が低評価を受ける可能性があります。

- 内容の薄さ

- 自動生成コンテンツ

- 過剰な広告・アフィリエイト

- 誤った情報・古い情報

- キーワードスタッフィング(過剰なキーワードの詰め込み)

- 重複コンテンツ

低品質記事とされる上記に該当するコンテンツは、削除または改善・リライトを行い、独自性・オリジナル性に優れたコンテンツにする必要があります。

現代のインターネットでは、誰もがWEB上にコンテンツをアップロードすることができるため、同じような内容のコンテンツが数多く乱立しています。そのため、コンテンツに独自性を持たせることで、魅力のあるWebサイト運営を行うことができるようになります。

文字数重視のコンテンツ

数年前までは、文字数がSEO対策において有利とされていたため、「SEO」=「文字数」のような考え方を持っている人もいるかもしれません。ですが、昨今のGoogle検索エンジンはE-E-A-Tを重要な指標としており、経験・専門性・権威性・信頼性が文字数よりも重要となっています。

ユーザーにとって役立つ高品質なコンテンツを作成するには、内容のボリュームも必然的に多くなるのが普通です。文字数重視のコンテンツ作成ではなく、ユーザーが役立つコンテンツ作りにこだわりを持って取り組むことが大切で、その中で、経験・専門性・権威性・信頼性が評価する重要な指標となっています。

AIによる自動生成記事

AIによるコンテンツの自動生成は効率化に役立つ一方で、内容の薄さや正確性の無さ、品質の不安が目立ちやすく、Googleガイドラインに違反する可能性が高いのが現状です。AIは文章を自動で生成することができますが、深い専門性や独自の視点を持ったコンテンツの作成を行うことは難しく、誰でも自動で生成することができてしまうため、低品質コンテンツとしてマイナス評価されることがあります。

AIを使って全てを自動生成するのではなく、AIを使ってコンテンツ作成のためにヒントを得る使い方が最適です。

SEO対策が意味ないと感じる時に見直すべきポイント

次に、SEO対策が意味ないと感じる時に見直すべき4つのポイントについて解説していきます。

- ターゲットユーザーとキーワードのミスマッチ

- コンテンツが検索意図に合致しているか?

- 内部対策と外部対策は行っているか?

- ユーザー体験(UX)を無視していないか?

ターゲットユーザーとキーワードのミスマッチ

SEO対策は、ただ単に、キーワードに対してコンテンツを作成すればいいというわけではなありません。自社のサービスとターゲットにマッチしたキーワード選定を行い、顧客となるユーザーに向けてSEOコンテンツを作成する必要があります。

例えば、SEO対策のサービスを紹介している企業の場合、「SEO 対策」や「SEO 見積もり」などのキーワードはターゲットとなる顧客層とマッチしています。しかし、SEO対策のサービスを売りたいのに、「パソコンとは?」や「パソコン 使い方」のキーワードで自社サイトを上位表示させたとしてもSEO対策の認知はできても契約までは結びつきません。

- 会社のターゲット層となるキーワードを選定する

- 狙っているターゲット層が検索するキーワードか調査する

会社の顧客となるユーザーのターゲットを明確化することで、狙うべきキーワードでコンテンツを作成することができます。全く関係のないキーワードでコンテンツを作成してしまうと、ホームページの方向性やターゲット層の分散などが行ってしまい、サイト巡回率の低下やCTR低下に繋がります。

そのため、ターゲットユーザーとキーワードのミスマッチをしていないか見直すことがSEOにおいて大切です。

コンテンツが検索意図に合致しているか?

SEOで成果を出すためには、ユーザーの検索意図とコンテンツの内容がマッチしている必要があります。ユーザーの検索意図に合っているコンテンツを提供することで検索エンジンからも評価され、検索結果で順位がつきやすくなり上位表示される可能性が高まります。

- 情報収集型(Knowクエリ)

例、「seo対策とは」「地域seoのやり方」 - 案内・移動型(Goクエリ)

例、「〇〇サイト」「Googleマップ ログイン」 - 取引・購入型(Doクエリ)

例、「seo対策 依頼」「パーソナルジム 申し込み」 - 比較、検討型(Knowクエリ)

例、「seo会社 比較」「〇〇 おすすめ」

ユーザーの検索意図は「情報収集型」「案内・移動型」「取引・購入型」「比較・検討型」の4つに分けられます。「情報収集型(Know)」クエリは、商品の購入やサービスの申し込みのコンバージョンまでは遠いものの、情報を知りたい、悩みを解決したいという検索意図があります。

上記の例の場合、「SEO対策とは」のキーワードの検索意図としては、

- SEO対策が何かを理解し、基本的な知識を得たい

- 自社サイトでSEO対策を実施するために、具体的な施策を学びたい

- 自社で対応できないため、SEO対策を専門業社に依頼したい

のように思われているユーザーが検索する可能性があります。この検索意図からターゲットとなるユーザーに対して、わかりやすいコンテンツを作ることで、「ユーザーにとって役立つ」=「Googleが高品質記事として評価する」といった関係が生まれます。

そのため、ユーザーの検索意図とコンテンツの内容をマッチさせるためのコンテンツ設計が特に重要となります。

内部対策と外部対策は行っているか?

SEO対策で成果を上げるためには、Webサイトの内部対策や外部対策の取り組みも大切なポイントです。

- キーワード最適化

- コンテンツ改善

- サイト構造の最適化

- テクニカルSEO

- 被リンク獲得

- ブランド力向上

- レビューと口コミ管理

- デジタルPR

内部対策は「キーワード最適化」「コンテンツ改善」「サイト構造の最適化」「テクニカルSEO」を行い、検索エンジンに理解されやすいコンテンツ作り対策として行われます。

外部対策は「被リンク獲得」「ブランド力向上」「レビューと口コミ管理」「デジタルPR」を行い、サービスや会社のブランド力を向上させるための対策として、サイトの信頼性・権威性の向上を行う対策として行われます。

主に、SEO対策では「内部対策」を中心としたコンテンツの改善や内部リンクの適切な配置、重複コンテンツの回避・オリジナル性の確保など、WEBサイト自体の改善を行うことが一般的です。

サイト構造を最適化することで、Googleロボット(クローラー)がクロール(巡回)しやすくなり、新しいページを発見し、インデックス登録されます。そのための対策として、特に内部対策をしっかりと行うことで、サイトの質やコンテンツの質を高めることができます。

ユーザー体験(UX)を無視していないか?

SEOでは、検索エンジンに最適化することも重要ですが、最終的にユーザーが満足し、求める情報にたどり着くことができるか?が大事になってきます。その中で、「ユーザー体験(UX)」の質を高めることもSEOにおいて重要です。

ユーザー体験とは、ユーザーが商品やサービスを利用する際に得られる体験全体を指します。Webサイトにおいては、訪問者がページを閲覧し、情報を見つけ、アクションを起こすまでの過程がUXに含まれます。

- ページの表示速度

- モバイルフレンドリー対応

- 直感的なナビゲーション

- コンテンツの読みやすさ

- 内部リンクの最適化

- 行動喚起(CTA)の設置

- 広告の過剰表示を避ける

Webサイトにとって、クリックしてからページが表示されるまでの速度は重要なポイントです。表示速度が遅いとページの離脱率が高まり、ユーザーにとって不便なWebサイトとして認知され、Googleの評価低下に繋がります。

例えば、クリックして0.5秒で表示されるAサイトと、クリックして3秒で表示されるBサイトを比較した場合、前者のAサイトの方がページの表示速度において優秀です。たとえ、Bサイトのコンテンツの内容が検索意図とマッチしていたとしても、ページの表示速度が遅いとユーザーの離脱率が高まる可能性があります。

どれだけストレスフリーで情報を知ることができるかがWebサイトのSEO対策において重要で、ユーザー体験は、自社サイトだけでなく商品やサービスの体験価値を表す大事な指標となるため、上記の「WEBサイトにおけるユーザ体験」を高めるための施策を施すことがSEO評価を上げる上で重要となります。

SEO対策は長期戦略で結果を出す!

ホームページのSEO対策は、長期戦略で行うことが大前提なマーケティング手法です。短い期間で成果を出すことには不向きな手法なため、Webサイトやオウンドメディアの長期戦略が求められ、結果が出てくるまで最低3ヶ月以上の時間を必要とします。

そのため、自社サイトにリソースを振ることができない企業にとってはWEB集客を行うことが難しいためお勧めしません。ですが、自社サイトで集客を行いたい企業にとっては、SEO対策は非常に効果的です。

SEO対策を行なった企業と行わない企業では、WEBマーケティングにおいて大きな差が生まれる要因となるので、WEBを上手く活用したい企業はぜひseo対策を取り入れてみてください。

弊社は、地域SEOに特化したホームページ制作・SEOコンサルティングを行なっております。Webサイトの無料診断を行なっており、上位表示させたいキーワードに必要な対策や改善策の提案を行なっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

毎月10社限定の無料診断

よくある質問(SEO対策が意味ないと感じた方へ)

SEOはすぐに効果が出ないと聞きましたが本当ですか?

はい、SEOは中長期的に成果を出すために目的を持って集客対策を行う手法です。通常は3ヶ月〜6ヶ月の時間が必要となりますが、すでにドメインの運用歴があったり、コンテンツがGoogleにインデックスされている場合は、通常よりも早く上位表示される可能性があります。

広告を使った方が早いのでは?SEOは非効率では?

確かに、広告を使う方が即効性のある集客を行うことができます。しかし、広告の場合は費用をかけ続けないと成果が止まってしまうことがデメリットです。一方SEO対策は、自社のホームページで行うことができ、一度上位表示されれば、継続的なアクセス数の増加につながります。

また、SEO対策に取り組むことで広告費を抑えることができるため、支出コストを下げることが可能です。

目的や予算に応じて使い分けの判断をしていただくのがベストです。

小さな会社が個人事業でもSEOって必要ですか?

もちろんです。むしろ、地域密着型ビジネスやニッチな業種ほどSEOの効果を発揮しやすいのが特徴です。例えば、「地域名」+「業種」や「悩み」+「解決」などのキーワードは、大手と競合せずに成果が出ることも多く、費用対効果が高いのが特徴です。

SEOはもうAIに任せておけばいいんじゃないですか?

検索意図を汲んだコンテンツ設計や、ビジネスに合った戦略立案は人間の知見が不可欠です。AIはあくまで「補助」であり、「任せきり」では意味のある成果は出ません。

SEO業社に頼んだのに全然効果が出なかったのはなぜですか?

よくある原因は、SEO業社の担当が自分でコンテンツを作成し、上位表示させた経験がないのにも関わらず、コンサルタント業務を行なっていることです。教えられたノウハウだけをもとに、コンサルティングしている場合もあり、ただ経験が不足している可能性があります。

弊社では、オウンドメディアのSEO対策でGoogle検索だけで月間30万PVを獲得した実績がございます。また、このノウハウを活かして、「地域名」+「業種」で上位表示するためのホームページ制作を行なっており、地域事業者のWEB集客サポートも行なっていますので、WEBに関する悩みや課題がございましたらお気軽にご相談ください。